Neue Verblendung auf bestehende Putzfassade aufbringen

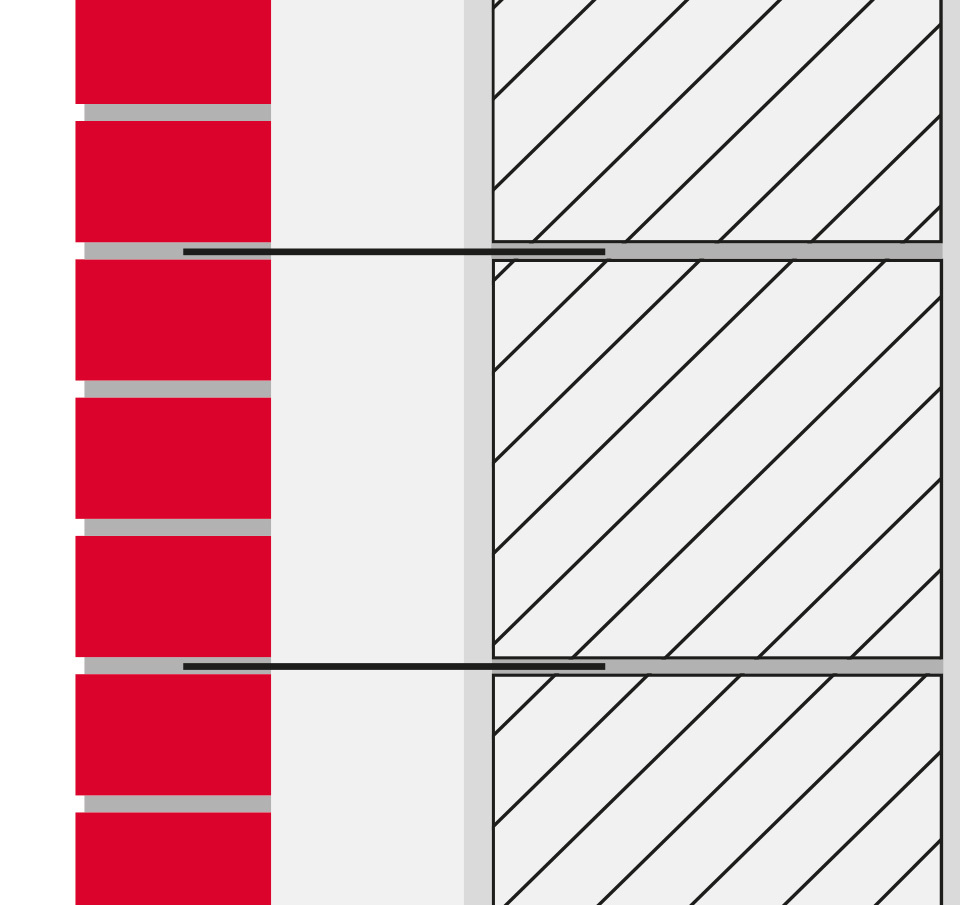

Eine alte Putzfassade kann ebenfalls durch das Aufbringen einer neuen Dämmschicht und das Vorsetzen einer neuen Verblendmauerschale wärmetechnisch saniert werden. Diese Maßnahme setzt allerdings eine tragfähige Aufstandsfläche für die Verblendschale voraus.

Die Auflagerung der Vorsatzschale kann auf bestehenden Fundamentvorsprüngen oder zusätzlichen Fundamenten/Untermauerungen erfolgen. Hierbei wird ein Streifenfundament angelegt. Die Breite des Streifenfundamentes richtet sich nach der Dicke der Wärmedämmung und der neuen Verblendschale, die 9 cm, 10,5 cm oder auch 11,5 cm dick sein kann. Ein Übertritt von Feuchtigkeit auf das Hintermauerwerk muss entsprechend des Standes der Technik verhindert werden (siehe Kap. 2).

Bei unterkellerten Gebäuden oder bei fehlendem Platz für Gründungen können auch bauaufsichtlich zugelassene Konsolanker zur Auflagerung/ Abfangung der Verblendschale zum Einsatz kommen. Eine Abklärung im Einzelnen mit dem Verankerungshersteller ist vorzunehmen.

Bei der Ausführung gelten die gleichen Regelungen und Empfehlungen wie beim Neubau (siehe Kapitel 2).